年度华语片,总得有人拍禁忌

未知 2024-12-19 19:55

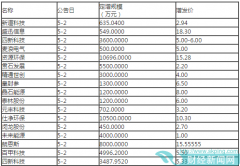

刚刚上映的港产片《破·地狱》,此前在香港上映时屡破票房纪录,成为香港华语片影史票房冠军。12月1日的亚太影展上,本片斩获最佳电影剪辑、最佳美术指导、最佳女主角和最佳导演四项大奖,豆瓣评分一度飙升至8.8分(现回落至8.6分)。

《破·地狱》的故事背景设定在香港红磡,这里是香港殡葬文化的代表性地域。影片通过刻画红磡殡葬从业者的日常生活与工作,展现他们的生存状态与行业困境,从而探讨传统殡葬业的未来发展之路。

《破·地狱》的独特之处在于其深植于道教丧礼文化,以“破地狱”这一超渡亡灵的法事仪式为核心,巧妙地讨论“如何超度”、“超度谁”、“谁来超度”三重问题,赋予本片鲜明的本土风格和深刻的话题性,引人深思生命在死亡面前的复杂意义。

本文涉及剧透,请酌情阅读。

1.

传统殡仪的现代尝试

影片以一场传统的“破地狱”仪式为开场。

灵堂中央,火盆四周围着九块瓦片,象征九层地狱及其业火。“喃呒师傅”郭文(许冠文饰)一边诵经,一边以特定步伐引导亡魂,挥动桃木剑驱逐邪灵,击打瓦片并跨越火盆,以象征性地破开地狱之门,为亡魂超度解脱。

整个过程即逝者灵魂的最后一次流动与表达,正如影片的英文名"The Last Dance"(最后一舞)。

人类学家迈克尔·陶西格在描述此类巫术仪式时指出,巫师“用舞蹈演绎问题”,其核心并非在于神灵是否真的在聆听,而是通过震撼人心的表演,勾勒出特定时代之人的曲线与希望。

“破地狱”仪式结束后,镜头随即切换到主角魏道生(黄子华饰)准备入行的视角,自然地展开影片的关键主题——当代人的新兴观念与需求,将如何适应或冲击传统殡葬礼仪?

因疫情对婚礼市场的重创,道生从婚礼策划师转行成为葬礼经纪人。在香港的传统道教丧葬文化中,行业运作由“一文一武”共同完成。

文哥(郭文)作为喃呒师傅承担“武”角,专门主持殡葬流程中的“破地狱”法事,道生则即将作为葬礼经纪人担任“文”角,负责整个殡葬仪式的策划与组织。

刚从办红事转向办白事的道生,在接手人生中第一场丧礼时,依旧试图延续过去从事婚礼策划的思路,迎合现代审美和消费潮流,为一名年轻逝者设计一场个性化的丧礼。他大胆引入一系列创新元素,如丧礼主题周边产品、西式古典乐队演奏,还有明星般的宣传海报。

道生将一辆仿玛莎拉蒂的纸扎跑车祭品开进丧礼现场,不料年轻逝者正是被玛莎拉蒂撞死,引起家属的愤怒。通过第一场丧礼,电影意图展示当从业者过度执着于新潮与创新,却忽视对客户的基本尊重与了解时,这种传统与新意的盲目碰撞可能产生的反效果。

然而,影片并非拒斥现代化的激进尝试。道生接手的第二单客户,是不幸丧子的母亲甄女士。她希望为儿子找一副金丝楠木制成的高级棺材,并将遗体制成木乃伊,寄望于未来科技能够复活她的孩子。这一听起来离经叛道的要求,让红磡的丧葬业内人士避之不及,称她为“疯子”。

急于生财的道生并未被外界非议所动,他接下这单棘手的生意,尽力实现了甄女士的要求。

因丧子之痛而几近绝望的甄女士,终于获得一定程度的情感释怀,充满感激地称道生是唯一愿意倾听和尊重她心愿的人。这是道生第一次感到助人的成就感,却遭到搭档文哥的激烈批判。

文哥直言道生是在当“帮凶”,生者出于一己私欲,试图留住逝者的灵魂以慰藉自己的痛苦,却因此将逝者困于世间成为孤魂野鬼。

类似地,在接手第三单生意时,道生见证了逝者的一位同性爱人对逝者的深情与珍视,便在丧礼结束后赠其一条藏有骨灰的项链,也遭到了文哥的埋怨。

从影片伊始,道生跟随介绍人明叔上山执骨,到后续呈现的一场场丧礼中,影片都试图运用真实而直观的镜头,聚焦于清理骸骨、为遗体穿衣、化妆、整形的过程,以近乎“暴露疗法”的方式,直击观众对于死亡的生理性回避。这种处理方式让人不禁联想到日本经典电影《入殓师》。

与《入殓师》不同的是,《破·地狱》更为大胆地突破了传统殡仪礼节的框架,直面其与现代需求的冲突,重新审视了悼念的意义。

不过,影片并未在遵循传统与迎合现代需求之间做出明确的价值取向,而是通过各种具体情境的呈现,将难题交由观众共同体味与思考。

2.

生人也有很多“地狱”

尽管“破地狱”仪式本意是为了超度亡灵,影片却意在提出活人才是真正需要被超度的对象。

失去亲近之人往往为人生带来重大转折,意味着先前生活状态乃至生活观念的瓦解,使人仿佛掉入虚空中,迫使个体直面存在的根本性孤独与自身的有限性,不禁叩问生命的意义。

因此,在协助逝者亲属完成告别仪式的过程中,道生逐渐意识到,他不仅仅是在协助超度逝者,更是在帮助生者在悲剧的冲击中完成内心的蜕变。

这正是针对生者的“破地狱”,如影片的经典台词所言:“不止死人要超渡,生人也需要破地狱,生人都有好多地狱。”

影片试图展现生者面对无常的多种可能形态,包括面对不幸离世的弟弟、孩子、爱人,以及独身老人。由于试图涵盖的故事面之广和影片时长的有限,使得每段叙事呈现出碎片化和工具化的倾向。

好在,影片通过深入展开文哥的家庭,使我们更清晰地看见个体如何受困于现实的“地狱”中。

文哥所担任的“喃呒师傅”这一职业,多为子承父业的家庭产业,加上深受传统文化的浸染,更加难以摆脱父权制思想的禁锢。

文哥经常称女儿文玥(卫诗雅饰)及女性内衣“污糟”(肮脏),只因传统信仰中存在将来月经的女性视为“不洁”的观念。长期的负面评价,让文玥逐渐内化了“女人污糟”的观念,导致她难以建立健康的情感关系。

文玥向往成为“喃呒师傅”,却因性别的限制无法实现。于是,她成为一名急救员,试图以此证明自身的价值。

或许在她看来,将濒死之人从地狱边缘拉回现世,是一种属于她自己的“破地狱”仪式。然而,即使她全身心地投入急救工作,仍然会面临一些人的质疑,认为女性不具备胜任的能力。

在亲眼目睹救援对象死亡而无能为力时,她的挫败感与自我质疑被进一步放大。这种绝望与失控使她渴望通过一夜情来寻求慰藉。

通过镜头的衔接,影片突出心肺复苏和性爱时相似的节奏感。这两种行为象征着在生命的边缘体验中获得一定的掌控与安全感,成为文玥释放被深深压抑的情绪和渴望的方式。

父权制的结构下,是权力对人的普遍奴役,男性也无法独善其身。文哥的儿子志斌,正如其名字所暗含,从一出生便被注定了人生路径。

志斌被迫继承家族衣钵,但他的心思更在经营和妻儿组成的家庭上。他为了让儿子进好学校而受洗,在父亲重病后移民澳洲,一门心思为开启全新的生活路径。

“破地狱”仪式相传源于佛教故事中《目连救母》的众多变本之一。释迦牟尼的弟子目连,在冥想中看到亡母困于地狱,于是不断积德行善、求神拜佛。地藏王菩萨被其至诚孝心打动,便将自己的禅杖借给目连。目连手持禅杖打破地狱之门,使母亲的亡魂得以解脱轮回。

文哥的家族深受儒释道三教交融的熏陶,孝道始终贯穿于家庭价值观的核心。志斌为了“小家”而舍弃“大家”的一系列行为,自然被文哥和文玥视为欺师灭祖。

与之相反的是,尽管文玥承受了父亲的诸多伤害,她始终难以挣脱传统孝道的规训。为了家族的和谐、父亲的健康,她不断选择隐忍和牺牲。

文哥对文玥说,至少文斌敢于违抗自己的父亲,暗示他自己也是因为缺乏勇气,未能向祖先的安排说不。文哥的一生同样生活在父权阴影之下,即使处于家庭的权力中心,他也只能通过强调祖师爷的教诲来巩固自身的权力地位,回避表达自己的情感。

谈毕志斌,文玥问文哥:那我呢?你是不是觉得我丢你的脸?文哥似乎欲言又止,最终还是陷入沉默。

如同许多东亚传统家庭里的父亲,文哥只有在当事人不在场时,才能稍微流露真情;一旦当事人在场,他便选择沉默或攻击,通过克制柔软情感的表达,来维系自己的权威形象。

在遗书中,文哥向女儿表达了歉意与爱意。我们很难认同一封剖白信就能促成父女的和解,而更愿将其理解为,一个行将就木之人终于放下维护了一生的“面子”。毕竟,在这个时刻,他终于不用害怕因为真实的情感流露而被视作软弱或无能,从而失去对家庭的控制力。

父权思想的根深蒂固,使个体的自由意志和身份认同受到他人评价、期待和社会规范的束缚,并在代际关系中不断延续着伤害。每个人在这种环境中挣扎着寻找自身的存在价值,仿佛被困在一个人造的精神地狱中。

正如萨特所言:“他人即地狱。”地狱不仅可能存在于死后,更潜藏于社会结构和人的内心深处。

3.

黑暗中的希望与重生

尽管影片呈现了生者面临的种种“地狱”,却并未将故事导向一个悲观主义的世界观。相反,正如电影名选择将“破”字单独拎出,影片似乎在努力传达:地狱虽无处不在,却并非完全无法挣脱,唯有“破”才能重燃希望,走向重生。

实际上,导演在接受港媒专访时透露,影片共剪辑了49个版本,前48个版本都导向更悲观的结局。道生更像一个悲观主义者,作为前婚礼策划师却秉持不婚主义,和女友有了孩子却不想要。他认为自己已是中年,孩子来到这个世界只会面临苦难,在青春年华就肩负起养老的重担。

在前48个版本的结局中,道生和女友失去了孩子,在经历了失去之后才意识到要珍惜。正如文玥第一次叫文哥“爸”,是在文哥躺在床上去世之时;而文哥第一次称道生为“Partner(搭档)”,也是在遗书的落款中。当影片中的角色愿意承认他人在自己生命中的位置时,一切却已为时过晚。

然而,在演员黄子华的不断提醒下,导演最终决定让这个孩子活下来。或许由于转变幅度之大,使得影片在最后的处理上有一定粗糙之处,但这个更积极的版本被剧组一致认可,也反映出人们普遍渴望电影能在黑暗中传达希望的心情。

尽管生命中充满无常与遗憾,终点也如影片中多次出现的一曲南音所唱:“天人各一方,难相见。”生命的过程却可能因人与人之间的相识相遇和相互影响而变得有意义。正如道生从一开始的趋利和莽撞,直到随着经历一场场丧礼,开始真心地学习并尊重殡葬礼仪。

文哥同样起初不愿接纳道生,在道生试图为他斟茶时将茶杯推倒。直到道生领悟并道出“生人也需要破地狱”的深意时,文哥也受到启发并转变态度,甚至主动为道生泡一壶珍贵的大红袍。文哥的性格从严峻到逐渐疏朗,最终将商业牌照交托道生,二人从对立走向互信,在相处中促进了彼此的成长。

影片释放的最积极的信号,莫过于文哥在遗愿中希望自己的“破地狱”仪式由文玥完成。

然而,当道生宣布这一安排时,几乎所有殡葬从业者都起身指责。这一幕真实地展现了深植于人们心中的思想地狱,多么难以破除。

文哥最终的决定、亲友的在场,以及志斌主动引领文玥完成对父亲的“破地狱”仪式,又让人看见希望。

诚然,我们更希望看到女性勇敢跳出他人评判的框架,主动改造旧的游戏规则,甚至创造全新的游戏,而不是被动地等待被父权体系授予参与游戏的权利。

但正如影片所传达的,在旧有的规则中,男性既是既得利益者,又是受害者。男性反思自身所处的性别位置,质疑并推动改变那些维系社会不公的观念和制度体系,并非是为了向女性施恩,而是出于对社会正义和普遍人权的捍卫,进而实现所有性别,包括男性在内的真正解放。不过在影片中,囿于叙事需求,父亲的觉悟来得太晚。

无论男性还是女性,在打破父权桎梏的过程中,都无法置身事外。每个人的选择和行动,都决定了内心的方向,是向上追寻自由和希望,还是继续深陷牢笼密布的地狱中。正如陀思妥耶夫斯基在《卡拉马佐夫兄弟》中所言:“上帝与魔鬼在那里搏斗,战场就在人的心中。”

在最后的仪式中,文玥越过火堆,宛如一只浴火重生的凤凰。这一刻,她不仅为父亲完成了“破地狱”,更意味着自己也突破了生者的精神桎梏,仿佛完成了一场自我救赎。文玥的这一跃,寄托了影片破除与解放传统性别规范的希望,成为全片当之无愧的最后一舞。

曾经悲观的道生认为生命从出生的那一天起就在倒数,而最后,他也不再执念于此,反而觉得有机会来到这个世界已是赚到。

他开车驶离红磡隧道,渐渐与旁边的一辆灵车分道扬镳。已经能够从容面对死亡的道生,也迎来了自己的重生,从此珍惜与身边人共赏生命沿途的风景。