去年夏天,阿淼拖着一个行李箱从杭州辗转到了云南。他把自己作为方法,试图一边流浪一边生活。这一路舟车劳顿,徘徊歧路,但他心里有一件事是确定的:“假如明天生命就要结束了,那肯定不能再待在公司了。”

其间,阿淼当过沙发客,在客栈做过义工,去夜市摆过地摊,甚至在寺庙听过晨钟暮鼓。所有实验都失败后,他决定到一个偏僻荒芜的小镇隐居,意外地用9000块全款买下了一套房,还吸引了几位年轻人一起来“穷FIRE”。

只是,不足一年,这些与他同行的人,隐居的梦,就陆续消失了。

1

刚被裁员时,阿淼脑子里还没有冒出“提前退休”这个词。

那时候是2023年,杭州电商行业依然火热。阿淼觉得,自己才30岁出头,行业经验也在,被辞退似乎只是人生大道上不足挂齿的一道小石坎。

回音寥寥。大多数简历和心一起石沉大海。这让阿淼感到意外,慢慢感受到如今就业形势变得严峻。他开始后悔,当初为了省事,没有坚持向公司要“n+1”赔偿——尽管他的另一位同事跟公司磨了很久,结果仍然空悬。

招聘消息刷到快抑郁了,脑子被工作裹得透不过气,总在焦虑未来的路该怎么走。有一天,阿淼终于受不了了,他决定结束“杭漂”,换个消费水平低、能让内心更自由的地方蛰居。

可是,近年来所有房价接近“白菜价”的城市都让阿淼失望,比如最具代表性的鹤岗和玉门,不是冬天太冷,就是沙尘暴恼人。

甘肃玉门的一些地方被称为“鬼城”,有很多空置的房子。(图/图虫创意)

作为一个温州人,阿淼只想留在雨水丰沛、树木葱郁的南方。于是他只打包了一个行李箱,便开始向南迁徙。

我好奇地找到阿淼。一个人骤然跳脱轨道,会踏上一条怎样的路?自2021年起,我就在关注百度上的“隐居吧”论坛,那时候用户只有55万人,但如今已经飙升到131万人,累计发帖达到了973万条,版面上还细分了“隐居文学”“隐居计划”“隐居经历”等栏目。

越来越多人,开始窥探和讨论如何避世这件事。他们的逃离,是消极的避世还是积极的奔赴?在一个荒芜之地隐居,到底是导向一个不得已的去处,还是人生真正的归处?

通往FIRE的漫长之路

阿淼“逃离”的第一站是云南大理。

他在一个沙发主家里落脚,先去逛了传说中古城的武庙,因为听说那里驻扎着一些长期搭帐篷过活、彻底躺平的“神人”。

这些人一般不吃早饭,午、晚餐都在附近的斋菜馆,洗澡和洗漱则在公共厕所解决。阿淼和他们一起到斋菜馆吃了免费的斋饭,几天下来,觉得这并不是他理想中的生活。

阿淼向往大理,但没能留下来。(图/受访者供图)

他本来期望在大理找到一处带院子的房子,但被价格吓退,便突发奇想到一家客栈做义工。客栈包吃包住,但没有薪酬。阿淼每天给客人办入住、搬行李,日子倒也清闲,但他很快就百无聊赖,因为守店期间大部分时间都只能玩手机。

在这期间,他也尝试随大流,在网上进了一些发光手环到古城人民路摆摊,还和其他小商贩一起学会了跟城管“打游击”。然而,他一件商品都没能卖出去。

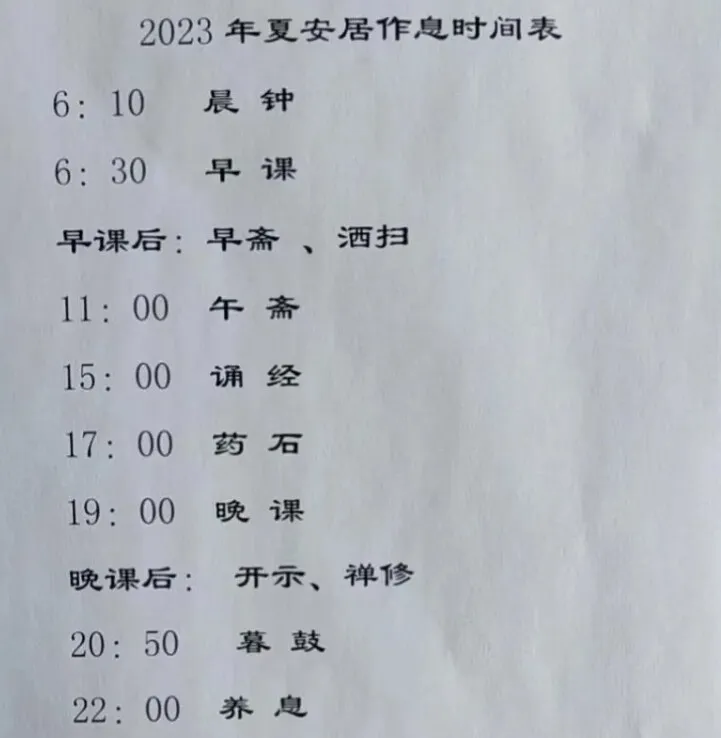

不久后,客栈装修停业,阿淼不得不离开。他决定换到苍山附近的寺庙做义工。在他的想象中,佛门是清净之地,能令自己内心平静。但他很快发现,寺庙的生活就像上学,有精确到分钟的“课表”:清晨6点10分起来敲晨钟,6点30分上早课,然后是一连串的早斋、洒扫、诵经、药石、禅修……

寺庙里的作息时间表。(图/受访者供图)

虽然生活变得规律,佛学“正念”也有助于忘忧,但熟悉的束缚感,依然让阿淼觉得自己每一分一秒都是“被安排”的,甚至不能在师父们看得见的场所和其他义工交谈,聊天只能躲到房间,不能太大声,被外面的人听见。

不过,这些烦恼没有持续很久。三天后,住持师父隐晦地跟阿淼说:你与本寺无缘。

“修行”匆匆结束,接连不断的现实像一场悄然无声的风暴,席卷着这个年轻人。在对所有“半躺”的形式祛魅后,阿淼决定不再心存幻想,也不再谋求工作,而是找一个地方彻底躺下来。

数了数存款,阿淼觉得可以找一个地方实现真正的“穷FIRE”,即“financial independence, retire early”的穷版——在极度节俭的情况下,过上财务独立、提前退休的生活。

他对拥有一栋自己的房子有执念,于是在真正的“穷乡僻野”游走了十多天,就为了找房。他的路线越走越偏,还顺道把积压的发光手环卖掉了,因为乡镇的小孩都很喜欢。

找房过程中看过的一套房。(图/受访者供图)

乡镇的房产中介很少,阿淼只能逢人就问。最终在一个本地好心阿姨的指引下,阿淼在曲靖宣威市羊场镇羊煤社区全款拿下一个面积40平方、两室一厅一厨的房子,仅仅花了9000块,远比他过去在杭州一年的房租便宜。有人戏称,这比大城市的墓地还要划算。

蛰居成本,7块1毛钱一天

房子年纪看着不小了。阿淼感觉他咳嗽一声,地板都会跟着抖。刚搬进去时,卧室里连张床都没有,阿淼就先支了个帐篷住着。

在地图上,羊煤社区是一个很小的点,阿淼住的房子都未必能搜出来。每一条村庄都像是依靠村民口口相传才存在的,当地人称呼这里为“大松树”。

但阿淼几乎是一眼就相中了这个地方:窗外是连绵的山脉,飘过的云朵仿佛也被映成墨绿色。身处其中时,阿淼觉得自己变成了一棵树,是大山的一分子。

屋子空置了6年之久,前屋主是本地的矿工。他给阿淼留下了自制的陈年老酒,其中一瓶泡着一只让人发怵的,既像蛇类也像蛙类的动物。

阿淼估摸着,房子应该是建于二十世纪八九十年代,因为建筑材料还是早年间建房常用的青砖,硬度很高,想在墙上敲个钉子都难。虽然也是顶楼,但神奇的是一点都不热。这里的楼房一眼望去一个空调外机都没有,甚至电风扇都用不着。

简单拾掇后,房子有了家的样子。(图/受访者供图)

它也不是我想象中的那种危房。“这种以前的国家单位都有自己的钢铁厂、水泥厂,因为是建给自己住的,肯定用的都是最好的钢筋和砖块。”阿淼说。唯一的问题是房子没有厕所,他需要到附近的公厕和澡堂,洗澡5块钱一次。

搬进去之后,阿淼开始了真正的蛰居生活。他爬了周边所有能爬的山,拍下沿途大量的奇怪植物,赶了本地特有的市集,跟卖菜婆婆学着辨认云南的菌子。

房子的空间也完全按他的喜好改变。因为经常宅家,阿淼把原本放佛像的地方改造成了书架。

就地取材的“书架”。(图/受访者供图)

不过,省钱才是FIRE生活的重中之重。阿淼会详细记录自己的消费,比如早上一顿番薯,中午一碗排骨汤加一份茄子,晚上一碗四季豆鸡蛋面,一天下来菜钱是7块1毛钱。这是大松树的物价,也是他在杭州难以想象的生活。

心情好的时候,阿淼还会把炉子端到湖边,在田野间烤一把韭菜、几块瘦肉,再煮一锅杂菜汤。

他也不去理发店,靠一把推子就能自己解决问题。跟村民去打山泉水,连水费都省了。

邻居老奶奶甚至献出了一块空置的菜地,供阿淼过上真正的田园生活。他在那里种上了玉米和南瓜,顺利的话,可以省下一大笔菜钱。

FIRE买房团,拯救不了衰落的工业小镇

用9000块换一份惬意的隐居生活,看着很梦幻,但其实这个房子并不能过户。

阿淼告诉我,这里的房子是煤矿单位统一建设的职工房,最初的产权属于单位。后来煤矿关停,产权转到羊煤社区,有的房子卖给了职工,能办理个人房产证,但证上的名字都是第一任房东,性质上还是小产权房。

但阿淼并不在意。在他看来,反正房子可以住也可以卖,大产权和小产权又有什么本质的差别呢?一个房本或是一纸房屋买卖合同,真的那么重要吗?

和很多资源型地区一样,羊煤社区经历了一段快速起落的历史。早些年社区靠重工业起家,来自五湖四海的工人会聚于此,医院、学校、宾馆一应俱全,最繁华的时候,当地人称之为“小香港”,比镇上还热闹。

羊煤社区只剩下一家洗煤厂,附近的煤会运到这里处理。(图/受访者供图)

后来煤矿关停,生活区逐渐变成空城,留下来的少数人基本是退休职工。他们在这里生活了几十年也习惯了,所以即便产业消失,也没有离开。

社区里依稀留着过去的痕迹。废弃的厂房和残存的庞大机器随处可见,一截生锈的火车状装置停在原地,上面满载着巨大的石头,估计已经成为当地小孩的大玩具。

只是远处偶尔还会有运煤的火车轰隆隆地路过,传来悠扬的鸣笛声。火车班次很少,那条长长的铁轨,就成了当地人晚饭后的散步胜地。

居民散步的地方。(图/受访者供图)

因为在网上分享FIRE生活,阿淼意外地吸引了很多想来隐居的异乡人。有人对他说,自己也想在这里买房躺平,让阿淼带他们转转。他们大多跟阿淼的经历相似,都在大城市卷累了,又买不起房,于是想找个便宜的地方躺平。

于是,在阿淼入住一个半月之后,社区就多了三个和他同龄的小伙伴,后来被人戏称为“大松树F4”。这仨小伙还和阿淼一起动手改装了全屋的电线线路,因为已经老化了,担心有危险。

就这样,这个衰落的工业小镇,慢慢变成FIRE青年的聚集地。但一些当地村民很难理解这样的选择:本地年轻人都到外地谋生,怎么这些年轻人反而来这里买房,然后每天无所事事,东蹓西逛?

有了同伴之后,偶尔会在一起聚餐。(图/受访者供图)

看房久了,阿淼挖掘到的宝藏房子越来越多,于是兼职做起了中介。他卖出过最便宜的一套房子,只需要3000元。

这份兼职成为了阿淼与外界唯一真实连接的通道,隐居似乎从阿淼的个人选择变成了可复制、可出售的生活方式。但阿淼依然不打算以此为生。

隐居了,然后呢?

不过,这个“隐居社群”并没有如想象中那样发展起来。不到一年,曾经一起的三个男孩都陆续离开了。

“大松树F4”就此解散,男孩们买的房子就这样被遗留在原地。或许他们会在夏天回来避暑,或许永远不会。

当遥远的风景变成眼前的日常,现实的棱角变得具体而尖锐,年轻人对FIRE生活的浪漫滤镜,在生活中挨个被击碎:当地产业贫乏,薪资微薄,如果不是数字游民,就只能维持极低水平的生活。一日三餐几乎都要自己动手,出行也不方便,想去镇上只能打黑车,一般得坐满人司机才愿意走。饭后去乡间小路散步听起来十分惬意,但走着走着,就能闻到田地里浓烈的农家肥气味。

很多人对隐居生活有一种过度的浪漫化想象。(图/受访者供图)

在“隐居吧”上,陆陆续续也有人发一些劝退帖。一位网友形容自己的隐居生活是“造粪机”,每天的任务就是造粪,觉得自己渐渐缺乏社交,思维变得麻木,表情变得僵硬,“人生没有一点意义”。

也许,隐居于很多人而言,是无法忍受的“土拨鼠之日”,也是无法落地的乌托邦。就像陶渊明笔下的“采菊东篱下”是美好的愿景,但很多人忽略了后面还有“晨兴理荒秽”。

如今,又剩下阿淼一个人了。但阿淼无所谓。他不爱社交,安静得像一只依靠土地活着的蜗牛,只要有一个遮风挡雨的壳,就永远待得住。“流水的年轻人,铁打的我。”

时至今日,阿淼距离不上班已经超过一年。隐居的触发点,他至今记得清楚——假如明天生命就要结束,那肯定不能再待在公司了。

和阿淼相伴最多的书桌。(图/受访者供图)

他一个月的支出控制在400块左右,平均每天花不到15块钱。在城市的时候,这大概是一杯奶茶钱。

他对现状很满意,一点都不怀念城市里的生活,也不忧心如何老去。他觉得他有选择权,未来想离开就随时离开,这个房子哪怕不住不租,当成一个仓库也未尝不可。

无论外头的人来还是走,他依然投入自己预想中的生活:打理菜地,看书,写日记,散步,在自学英语的群里打卡,花大段的时间处理食物,喂饱自己。

最近,阿淼还发现了一个隐秘的钓鱼点,离他住的地方三公里远。老树的枯藤安静地倒吊在河边,树下不起眼的杂草,正随风翻腾。